障がい者の雇用に関しましては、企業が果たすべき責任として認識するとともに、多様性の実現による新たな価値の創出に向けた重要課題と捉えています。

雇用維持と今後の拡大に向けて、個々人の事情にあわせた職場単位での配慮・安全対策や社内教育・啓蒙活動を行い、障がい者の方がより安心して就業できる環境の構築/整備を進めています。

あわせて新たな人材の採用も継続的に行っている影響もあり、当社の障がい者雇用率は 2.8%(2025年3月31日時点)と、法定雇用率を上回っている状況です。

2022年1月から継続している取り組みとしてソーシャルファームの一環である農園利用を行っています。

また、障がい者雇用に関する理解を促進し受入部門の拡充を図るため、各部門長に対する説明会や職場見学の機会を定期的に設けています。今後も障がい者の方が活躍できる就労環境を維持・拡大していくとともに、障がい者雇用を積極的に推進していきます。

人材

社会への取り組み

人的資本経営

人材育成と働き易い環境整備に努めて、多様性の意識を持つ人材が活躍できる場を広げます。

人的資本経営の取り組み

人的資本経営の基本方針

東プレグループは、「何事にも主体性を持ち、常に事態を俯瞰し、論理的に仕事に取り組む人材の育成」を人事方針としています。経済活動がグローバル化し、国内では少子高齢化が進む中で、「客観的に状況を把握し、目標達成に向けて論理的に行動する集団」になることを目指しています。

また、2024年度からスタートした第16次中期経営計画の中では、「人材育成と働き易い環境整備に努めて、多様性の意識を持つ人材が活躍できる場を広げ、次代を担う社員に責任ある企業であり続ける」ことを基本方針のひとつとして掲げています。

重点テーマ/目指す姿

1.人権の尊重

・人権と多様性に関する教育の継続的な実施による理解/浸透

・人権デュー・デリジェンスの実施によるガバナンスリスクの低減

2.多様な人材の活躍

・受容性と多様性のある職場づくり

・柔軟な働き方のできる組織づくり

・従業員一人ひとりの個性にあわせた育成/指導

働きがいのある職場づくり

従業員エンゲージメント調査

東プレでは、現状把握及び今後の発展に向けた課題抽出を目的として、2023年度から「エンゲージメント調査」を行っています。

実施2回目にあたる2024年度は、製造/組立ライン等に従事する直接職社員も対象に含めることで全社・各部門の現状についてより的確に確認することができました。

現在は、その結果を踏まえ、優先的に解決すべき全社課題として

1)管理職のリーダーシップ、及びマネジメント力の更なる向上

2)一人当たり労働時間の低減

3)人事考課の透明性向上、及び効果的な育成へと繋がる仕組みの構築

の3点を掲げ、新たな施策の検討を行っている状況です。更に、部門別エンゲージメント結果に基づいて人事部と当該部門が対話をする機会を設け、職場単位での真因分析や改善策の検討を並行して行っていく計画です。

今後も東プレグループのエンゲージメント状態を定点観測して課題や変化点、強みを正しく認識し、更なる発展に向けた打ち手の実行と効果の測定に繋げていきます。

従業員との面談機会を創出

主に若手社員を対象として、人事部との定例的な面談機会を設けています。面談の中では、従業員の心身のコンディションを確認して、必要なフォローを行います。

また、個々人の業務遂行状況や現状の課題を把握して今後の育成計画を検討し、必要に応じて「階層別教育」や「機能別教育」等の受講によるスキルアップを促します。

ダイバーシティの推進

人種、信条、性別、国籍、年齢の他、LGBTQ、宗教、障がいの有無などを問わず、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、活躍できる環境づくりを目指しています。

多様な人材の採用

人材の採用活動を継続的に行っている中で、女性はもちろん、外国人や障がい者の採用にも積極的に取り組んでいます。

女性、及び外国人の採用につきましては、新卒採用・経験者採用を行う中で、企業PR/仕事紹介による応募者の意欲喚起を積極的に行っており、公平かつ適切な選考プロセス・選考基準によって年々入社者は増加しています。

その結果、活躍の場も連動して拡大しており、採用 → 育成 → 活躍 → 応募者増 → 採用といった好循環が形成されつつあります。

リファラル/アルムナイ採用の導入

労働人口の減少による人材調達競争の激化や転職市場の活発化・人材の流動化等を鑑み、当社グループが求める人材を安定的に獲得していくための施策のひとつとして、2024年4月から「リファラル/アルムナイ採用」の導入を開始いたしました。

2024年度は、この採用手法により20名以上の優秀な人材を採用することができました。

女性活躍推進

ものづくりの企業である東プレグループには、技能職・技術職の従業員が多く在籍しておりますが、これらの職種は女性の割合が少なく、また、過去においては当社の募集に対する応募者も少数であったことから、結果的に女性従業員比率が低くなっています。

この状況を改善するため、定期(新卒)採用と通年(経験者)採用、両面から女性の採用を積極的に行っています。

女性管理職は現在3名ですが、前述の女性積極採用に加え、従来から性別や国籍等を問わず公平な人事評価と人材育成を行っている影響により、今後は段階的に増加していく見通しです。

育児休業に関しましては、女性従業員の育児休業取得率、及びその復帰率は100%です。また近年は、男性従業員の育児休業取得も推進しており、2024年度の休業取得率は47.4%でした。

2025年度は、女性メンバーによる「女性活躍推進ワーキンググループ」の立ち上げを計画しており、この活動を通じて長中期的な視点から更に効果的な施策の検討・立案を行っていきたいと考えています。

その他にも女性活躍啓発セミナー/キャリア開発教育の実施など、女性がより働きやすい職場環境の構築に向けて、様々な施策を検討・実行していく方針です。

| 計画期間 | 2021年4月1日 ~ 2027年3月31日まで(6年間) | |

|---|---|---|

| 目標(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供) | 管理職に占める女性比率を、2027年3月末までに3%以上にする | |

| 取組内容 | 2024年4月~ | ・目標の社内周知、浸透 |

| ・女性管理職候補の中途採用拡大 | ||

| ・管理職向けマネジメント研修の実施 | ||

| 2025年4月~ | ・女性社員向けキャリア研修の実施 | |

| ・産前産後休業や育児休業、育児休業給付などの諸制度の周知 | ||

| 2026年4月~ | ・女性管理職候補向けリーダーシップ強化研修の実施 | |

| ・メンター制度の導入 | ||

【上記目標の現状に関する情報公表】

管理職に占める女性の割合 ・・・ 1.5%(2024年3月末日時点)

女性管理職比率や男女の賃金差異の実績につきましてはESGデータをご覧ください。

シニア再雇用

現在東プレグループでは、高年齢者雇用安定法による継続雇用制度を導入しております。また、65歳以上の高齢者に対しても、本人の希望や適性を踏まえて適切な仕事や職場環境を用意し雇用を継続しています。

さらに将来的な定年年齢の引き上げ義務化を見据えて、賃金水準の引き上げや介護等個別事情に配慮した勤務体制の整備など、処遇改善に努めています。

外国籍従業員の採用

東プレグループの外国籍従業員の採用活動においては、全ての応募者に対して公平な選考を行っており、それは外国籍の方も同様です。人種や国籍等に関係なく、その方のスキルや経験に応じた採用を行っています。

特に外国籍の方を採用する場合は、就労ビザの取得や居住地の提供、各種手続きのサポートを行っています。

また、外国人技能実習生の受入も積極的に行っており、多様性による社内活性化に繋がっています。

障がい者雇用

ワークライフバランス

東プレグループでは、従業員一人ひとりが日常の業務や毎日の暮らしを快適に過ごせるように、休暇制度や福利厚生の充実に努めています。

柔軟な働き方支援

東プレグループでは、フレックスタイム制度や業務内容に応じた在宅勤務、時差出勤など、個々の業務特性や業務量等にあわせて柔軟な働き方ができるよう、環境整備を進めています。

また、働き方にメリハリをつけることによって業務品質の向上やスピードアップに繋がるよう、全ての職場において年次有給休暇の計画的な取得を奨励・推進するとともに、勤続年数に応じた「特別休暇(リフレッシュ休暇)」の付与を行っています。

また、福利厚生面は、2024年度に従業員及びその家族が約350万コンテンツのメニューの中から選択して利用できる「福利厚生サービス」の提供を開始し、2025年度からはDC(確定拠出年金)制度を導入するなど、年々拡充を図っています。

このような制度・サービスの利用を通じて従業員一人ひとりが日々充実した生活をおくることで、心身ともに常に健康であり、かつモチベーション高く活き活きと働き続けられる環境の実現を目指しています。

両立支援制度

仕事と育児の両立

東プレグループでは、次世代育成支援対策推進法に基づき、全ての従業員が自身の能力を十分に発揮して生き生きと働くことができ、かつ仕事と子育てを両立させることができる環境を構築するため、行動計画を策定・実行しています。

仕事と介護の両立

介護を必要とする家族1人につき、通算93日の範囲内で3回を限度として介護休業を利用できる制度や、家族を介護するための短時間勤務制度があります。

| 計画期間 | 2021年4月1日 ~ 2027年3月31日まで(6年間) | |

|---|---|---|

| 目標(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備) | 従業員の月平均残業時間を、2023年度実績に対して10%以上削減させる | |

| 取組内容 | 2024年4月~ | ・残業時間の全社現状把握と課題抽出 |

| ・中途採用による人的資本の増強 | ||

| ・「ノー残業デー」の設定と全社展開 | ||

| 2025年4月~ | ・残業時間削減に向けた経営メッセージの発信 | |

| ・部門別残業時間削減目標の設定と管理 | ||

| ・フレックスタイム制度/在宅勤務制度の活用促進 | ||

| 2026年4月~ | ・情報インフラ整備による業務効率化施策の検討/実施 | |

| ・残業時間削減事例の共有、水平展開 | ||

【上記目標の現状に関する情報公表】

従業員の月平均残業時間 ・・・ 28.8時間/月(2023年度実績)

労働慣行

時間外労働に対する取り組み

東プレグループでは、改正労働基準法の施行を踏まえその大前提となる「実労働時間の把握」を重要視しています。

現在、世間全体の目が「上限規制」に向けられていますが、仕事の量ややり方・進め方の棚卸、ムリやムダの排除等を行わないまま働き方改革に取り組むことで、逆にサービス残業などのコンプライアンスリスクを高めてしまう可能性もあります。

このため東プレグループは、「働き方改革は、一朝一夕に実現できるものでは無い」との共通認識を持ち、まずは現状の把握と意見集約、そして従業員一人ひとりの意識改革に取り組んでいます。

長時間労働への対処

長時間労働は、慢性的な睡眠不足や疲労を引き起こし、生産性の低下や予期せぬ事故へのリスクを高める可能性があります。

この問題に対処するため、東プレグループでは労使間での協議を経て36協定を締結するとともに、従業員に対する産業医面談を行っています。

「時間外労働1ヵ月45時間以内、上限1ヵ月75時間・1年720時間」等を労使間で協定して、管理職により就業管理を徹底しています。

また、従業員の年次有給休暇取得を促進するため、取得目標日数を9日以上に設定するなど、働きやすい環境の実現に努めています。

割増賃金率

労働基準法では時間外労働に対する割増賃金率が2割5分以上ですが、東プレの割増率は3割です。

同様に、休日労働に対する割増率は4割(法定3割5分以上)、深夜労働に対する割増率は3割(法定2割5分以上)と法定の割増賃金率を上回った割増賃金率を設定しています。

休暇制度

年次有給休暇

年次有給休暇について、労働基準法上は入社してから6ヵ月経過後かつ出勤率が8割以上である場合に10日付与されますが、東プレグループでは入社時から12日付与しています。

さらにに最大付与日数についても、法律上の20日を上回る23日としています。

また法律上では、消化しなかった有給休暇日数は2年で消滅しますが、東プレグループでは消滅分の日数を最大50日まで積み立てられる「保存年次有給休暇」制度を設けています。

リフレッシュ休暇

勤続10年、20年、30年、40年に達した従業員に対して「リフレッシュ休暇」と称する特別休暇を2日付与するとともに、リフレッシュのための資金として10万円を支給しています。

良好な労働組合との関係

労働組合とは、常に綿密なコミュニケーションを図ることで、健全な労使関係の維持・強化に努めています。

具体的には、労働条件や生産活動等の課題に関する議論の場として、年に2回、全体及び事業所別での労使懇談会を行い、意思の疎通を図っています。

人材育成

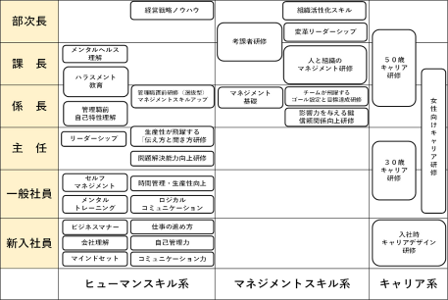

階層別教育体系の見直し

現在、東プレグループでは

① 多様性を活かした組織と人のマネジメント力向上

② 従業員のキャリア自律支援

③ 次世代中核人材の計画的な育成

を3大テーマとして、教育研修体系の原点たる階層別教育プログラムの刷新を進めています。特に重要視しているのが「多様性を活かした組織と人のマネジメント力向上」で、組織のリーダーたる人材に対して多様な人材集団における価値観や思考スタイルの違いを正しく認識するとともに、コミュニケーション力を中心としたヒューマンスキルを磨く機会」を設けています。

また「従業員のキャリア自律支援」として、20代新入社員/30代中堅社員/40~50代ベテラン社員と、年代別に研修の機会を設け、人生における自分のキャリアを様々な視点から考えることで、主体性を高めて業務パフォーマンスの向上に繋げる仕組みを用意しています。

グローバル人材の育成

東プレグループでは、主に若手社員を対象とした海外研修を行っています。グローバルビジネスの環境下で実務を体験・学習することで、広い視野と自由な発想力、国際感覚、並びにリーダーシップを養います。

近い将来、東プレグループの中核となる人材を、計画的に育成していくことを目的としています。

次世代生産人材育成プログラム

ものづくりの考え方や手法を主とした「東プレ独自の強み」の着実な伝承、及びものづくり人材の更なるスキルアップを目指して、希望者が参加できる育成プログラムを複数用意し、受講できる仕組みを構築しています。

中には執行役員が講師になるプログラムもあり、所属や資格、担当業務等を問わず参加できるため、全社的なスキルの底上げと部門間の情報共有、機能連携を促進する効果を生み出しています。

技能習得者の育成

ものづくりの知識・技能を確実に伝承するため、「東プレものづくりWay」教育や、係長・工長・リーダー向けの「1ランク上階層級別教育」、また生産性向上を目的とした「改善実践手法教育」等の実施により、技能習得者の継続的な育成に取り組んでいます。

最終更新日:2025/07/15 取り組み内容を更新